頸城コッペル2号機(2) ― 2020年05月31日 23:32

シリンダ幅の課題ですが、シリンダのピストン穴をオフセットするのは、見た目や加工を考えると最大0.5mmくらいが限度のようです。しかも、受け座は作り直さないといけません。

シリンダをキャプチャしPhotoshopで加工し印象をつかみます

しかも、飛び出している部分が約1.25mmなので、まだまだ厳しいですね。考えてもあまりよい解決策がでてこないので、とりあえず製作しながら考えることにします。あきらめるかも...

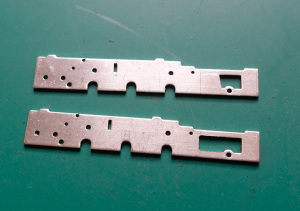

まず主台枠にギアフレームをハンダ付けします。主台枠は、ウォームギアを隠すため、灰箱部分が省略されているのですが、この部分を欠きとります。

上がオリジナル、下が加工後

また、後でギア調整で苦労したのですが、ギアフレームを取り付ける前にギア軸がスムースに転がるか、嵌めあいを確認していた方がよさそうです。

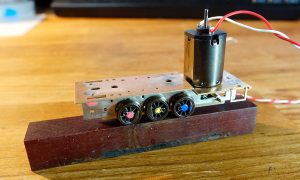

前部床板を取り付けた時点で、ギアと車輪を入れて、転がりを確認しました。ギアも車軸もキツキツで回りません。ギアフレームに少しハンダがまわってしまったようで、時計ドライバを加工したキサゲで削りとります。車軸穴は、丸やすりと耐水ペーパで慎重に拡げます。ギアも車軸も働輪押さえ板を閉めると干渉して回転が渋くなるので、ギアの押さえの突起をこれも慎重に削ります。働輪側は、車軸穴をほんの少し上方向に拡げました。これで、干渉はほとんどなくなりました。

キャブ床板とモータを取り付けて、まずは基本的な動作確認です。精度のよいキットなので、一発でスムースに回ってくれます。しかし、若干引っかかるようなこともあります。

あたりを取るので、一応組み方が変わらないようマークした

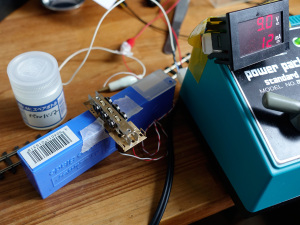

今野さんところから頒布された潤滑油ベルハンマーがあったので、やや多めに塗って、連続運転であたりをとることにします。前後それぞれ約2時間ほど回しました。オイルは黒く汚れています。

慣らし中。約9.0Vでおこないました。

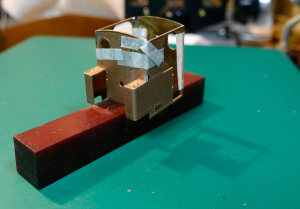

その間、キャブをこさえることにしました。いも付けなんですね。しかも、正面からみると側板の端面が見えてしまいます。リベットが近いので、この端面を平滑にする作業ができません。みなさん、どうしているのでしょう。

いも付けは苦手です。ミイラのようにテープを貼って仮固定

あたりを取ると、動きが滑らかになりました。慣らし前は、約0.7~1.0Vで走り出したのですが、慣らし後は約0.4~0.8Vで走り出すようになりました。モータ直結の給電で、ロッドも集電ブラシもないので、一番よい条件での動きだと思います。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://eccentric-water.asablo.jp/blog/2020/05/31/9252881/tb

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。