ピットを掘ってみた ― 2020年02月09日 23:41

モジュールの機関庫のアップデート。庫内にピットを掘ってみました。当初からピットがほしいな、とは思っていたのですが、機関庫ができてからしか、位置が決められなかったので、最後に掘ることになりました。計画性がありません。

普通に線路を敷いているので、まず、枕木をピット分取り除きます。カッターで枕木を切り、ドライバーにラジオペンチでむしりとります。ベースのベニヤ板が見えるまで、整地?します。

ベニヤは最初、大型カッターで切り抜けばよいと気楽に考えたいたのですが、作業性が悪く、力も入りにくいため、コードレスのドレメルで穴をいっぱいあけて、それをつないでいく方法としました。音が台枠に共鳴してうるさいですが、比較的短時間で作業が終わりました。仕上げは、カッターや彫刻刀で整えていきます。

ひたすらドレメルで穴をあけます。コードレスがとても便利。

切り取ると貝ひもみたいなものができあがります。

カッター・彫刻刀などで周囲を整えます

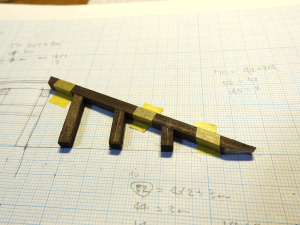

ピットは、t0.5のプラ板で枠をつくり、石炭台製作で余った角材で階段をこさえます。プラ板は、コンクリっぽくするため、リキテックスのナチュラルサンドを塗りたくって、グレー、レッドブラウン、ブラックで汚しておきます。

ピット内に作業灯としてチップLEDを2灯設置しましたが、チラ見程度です。機関庫っぽくなったでしょうか?

100均塗料を試してみたら ― 2020年02月01日 23:09

帰省先の近くのダイソーに寄ったら、地面系に使えそうな塗料がいくつかあったので、買ってみました。そしてお試し。

ひとつは、珪藻土と漆喰。珪藻土はややベージュで肌理がかなり細かいです。コンクリートや泥的な表現に使えそうです。漆喰は、白色。小さな不規則なつぶつぶが入っており、土の表現に使えそうです。それぞれアクリル系で量は80mlと少なめ。オーバーコートの塗装次第ですが、応用はいろいろ効きそうです。

次はクラッキングメディウムです。アクリル絵の具の下地に、これを塗って半乾きで、またアクリル絵の具を塗って乾いてくるとクラッキングが発生します。これなかなかいい感じです。コンクリや地面のひび割れに使えそう。

ダイソーさんでは、ほかにUVレジンなどもあり、知らぬ間にアート素材が充実しています。恐るべしダイソー。

石炭台をつくる(2)ほぼ完成 ― 2020年01月30日 23:45

染めたひのき材を組み立てます。さいたま・大宮鉄道模型フェスタ2019Winter(長~)で購入した、アクリアStickが活躍します。位置決めをすぐにしたい場所は瞬着、目分量で位置を合わせたい場所はアクリアで使い分けています。

図面に仮止めしながら瞬着で固定

床板は、すきまをランダムに開けたいのでアクリアを使用

ほぼ完成。染が濃すぎたので、ちょっとやれた感じにするため、スポンジやすりなどでエッジを丸めたり、人が歩きそうなところをこすって、退色させました。

このあたりに設置するのですが、奥側にするか手前にするかで決めかねています。手前に置くと、機関車が見えにくくなるのですが、奥側に給水タンクを設置するスペースが生まれます。その逆だと、石炭台のスロープあたりの空間が詰まった感じになるのです。

しばらく思案して、場所を決めてから石炭を盛ることにします。

石炭台をつくる(1) ― 2020年01月13日 22:23

遅々として進まないモジュールですが、駐泊所の前に石炭台を設置することにしました。よくあるスロープがあって、平台になっているタイプです。

写真などを参考に、雰囲気重視で図面を起こします。フリーハンドの部分もあります。スロープの勾配は、はやりの働き方改革を取り入れて、やや緩めにしました。模型だと45度くらいのもあるのですが、きっと登れません。

材料は、ハンズで購入したひのき材です。先にチョッパーで必要寸法にカットして、こげ茶に染めます。これは、エアブラシの清掃でできた廃液をベースにブレンドした「まるいち」特製染料を使っています。なので、時期によって色合いが変わるのです。

今回は、ブレンドの香りに酔ったのか、ちょっと、濃く染めすぎたようです。ホッパー製作のときは、ひのき材はなかなか染まらなかったんですが...?

駅舎をつくる(5) 雨が続くので.. ― 2019年07月11日 23:29

雨が続くので...

というわけでもありませんが、雨どいをこさえてみました。

最近の雨どいのカタログを見ると、だいたい100mm幅の横樋に55mmの縦樋が住宅でよく使われているようです。えーと、これを1/87にすると...約1.1mm幅の横樋にφ0.6の縦樋になります...が、ベースの建物が1/80なので、あまり意味はありません。

横樋には1mm半丸のプラ棒(ウェーブ製)、縦樋はφ0.6の真鍮線をいさみやさんのφ0.4mm割りピンでとめます。割りピンサイズが真鍮線と合っていないのは、たまたま手持ちがこれしかなかったためで、あまり意味はありません。

真鍮線は、なましてあえてグニャグニャにしました。建物がレーザカットで、きちっとしすぎているので、ちょっとくたびれ感を加えてみたのです。横樋は、半丸プラ棒に何箇所か小さなプラ片をつけて、屋根に固定しています。縦樋は黒染めして、横樋とともにプラ用塗料でダークに塗ります。

切符売り場の空色の色さしは、屋根をはずすとよい感じに目立ちます。待合室側の床はコンクリートに砂がのったイメージです。リキテックスに「ナチュラルサンド」という、砂の混じったメディウムがあるので、それを試しに使ってみました。乾くと半透明になるので、グレーやバフを塗っています。粒が粗いですが、まあまあな雰囲気になりました。

外装は完成です!雨どい付けると、建物感がグッとでてきました。しかし、まだ駅舎っぽさは足りないような...

このこさえた駅舎をどこに設置するかというと、↑ここを予定していたのです。が、見事に建築限界違反です!

というか、両サイドに列車が止まると、人の出入りができなくなります!さらに、ドレインなど吐こうものなら、建物そのものが壊れるのではという状況です。

用地交渉のやり直しですね。

最近のコメント