頸城コッペル2号機(4)ならし効果 ― 2020年06月02日 22:43

ギアのならしの前後比較を簡単に動画でまとめました。ちょっとピンボケですみません。動画をスローで見てみると、ならし前は、前進0.93V、後進0.53Vで起動していたのが、ならし後は前進0.55V、後進0.34Vで起動できるようになりました。

このIMONモータは低速域の回転(トルク)が良いのが特長ですが、それにしてもよく粘ります。実際には、ロッドや集電ブラシの抵抗が支配的に効いてくるので、どのくらいの低速性能が出るのかは、これからの楽しみです。蹴りだしがジワっとなってほしいものです。

頸城コッペル2号機(3)正面から眺めると ― 2020年06月02日 01:18

頸城コッペル2号機(2) ― 2020年05月31日 23:32

シリンダ幅の課題ですが、シリンダのピストン穴をオフセットするのは、見た目や加工を考えると最大0.5mmくらいが限度のようです。しかも、受け座は作り直さないといけません。

シリンダをキャプチャしPhotoshopで加工し印象をつかみます

しかも、飛び出している部分が約1.25mmなので、まだまだ厳しいですね。考えてもあまりよい解決策がでてこないので、とりあえず製作しながら考えることにします。あきらめるかも...

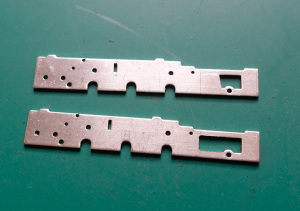

まず主台枠にギアフレームをハンダ付けします。主台枠は、ウォームギアを隠すため、灰箱部分が省略されているのですが、この部分を欠きとります。

上がオリジナル、下が加工後

また、後でギア調整で苦労したのですが、ギアフレームを取り付ける前にギア軸がスムースに転がるか、嵌めあいを確認していた方がよさそうです。

前部床板を取り付けた時点で、ギアと車輪を入れて、転がりを確認しました。ギアも車軸もキツキツで回りません。ギアフレームに少しハンダがまわってしまったようで、時計ドライバを加工したキサゲで削りとります。車軸穴は、丸やすりと耐水ペーパで慎重に拡げます。ギアも車軸も働輪押さえ板を閉めると干渉して回転が渋くなるので、ギアの押さえの突起をこれも慎重に削ります。働輪側は、車軸穴をほんの少し上方向に拡げました。これで、干渉はほとんどなくなりました。

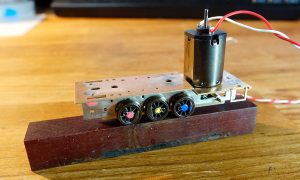

キャブ床板とモータを取り付けて、まずは基本的な動作確認です。精度のよいキットなので、一発でスムースに回ってくれます。しかし、若干引っかかるようなこともあります。

あたりを取るので、一応組み方が変わらないようマークした

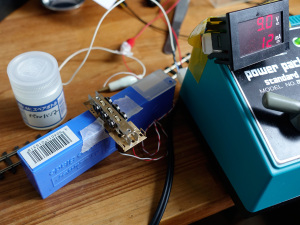

今野さんところから頒布された潤滑油ベルハンマーがあったので、やや多めに塗って、連続運転であたりをとることにします。前後それぞれ約2時間ほど回しました。オイルは黒く汚れています。

慣らし中。約9.0Vでおこないました。

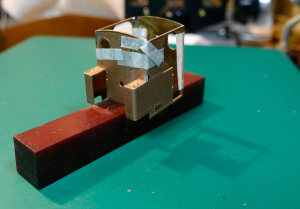

その間、キャブをこさえることにしました。いも付けなんですね。しかも、正面からみると側板の端面が見えてしまいます。リベットが近いので、この端面を平滑にする作業ができません。みなさん、どうしているのでしょう。

いも付けは苦手です。ミイラのようにテープを貼って仮固定

あたりを取ると、動きが滑らかになりました。慣らし前は、約0.7~1.0Vで走り出したのですが、慣らし後は約0.4~0.8Vで走り出すようになりました。モータ直結の給電で、ロッドも集電ブラシもないので、一番よい条件での動きだと思います。

頸城コッペル2号機(1) ― 2020年05月27日 00:50

頸城コッペル2号機にとりかかることにします。ちょっと気になっていた前からみたプロポーションを調べてみました。

コッペルと言えば、金田茂裕氏の「O&Kの機関車」なのですが、本棚調べても見当たりません。実家に置いているのかな。新型コロナでまだ移動も自粛だし..それで臼井茂信氏の名著「機関車の系譜図」を捜し出しました。コッペルの項に載っていました。永遠のエリーゼとキャプションの入った正面写真。大判フィルム(暗箱?)で撮られたのでしょうか、大判特有の空気感ときれいなボケの写真です。シュッとした佇まいがたまりません。図面も掲載されていました。

赤がIMON取説、青が系譜図

それで、この図面とIMONコッペルの取説の図面を加工して比較してみました。やはり、実物のシリンダはキャブ幅に収まっていますね。模型はタイヤ厚が2倍くらいあるし、ロッドも厚いし、シリンダ幅を広く設計するのはいたし方ないですね。きっと、かなり苦心された設計部分ではないかと思います。側面図でもビミョウにずれている箇所があります。図の出自もよくわからないので、あくまで参考程度に。

しかし、シリンダはなんとか収まらないかなぁ、と思案中です。シリンダ幅を縮めてのピストン棒受けはオフセットさせるとか、タイヤやロッドを薄く削るとか、いっそのこと6.5mmに改軌するとか..いろいろ妄想しているうちに夜が更けてきました。

SEUTHE発煙装置の寿命?⇒頸城コッペルへ展開 ― 2020年05月24日 23:52

久しぶりに北丹2号機にオイルを入れて発煙させたのですが..ん? 煙がほとんど出ません。電流もそれなりに流れており、煙突+煙室も熱くなっているので、ヒータは稼動しているようです。オイルの量を減らしたり、増やしたり、アルコールで洗浄してもダメでした。

昨年の秋くらいから、発煙量が減ったような気がしていたのですが、寿命なのでしょうか?池袋、JAMや関東合運などで展示していたので、トータルで1.5年くらいの間で70~80時間くらいは働いていたと思われます。もし、寿命なら予想より早いです。4~5年は動いてくれるもんだと。

発煙装置の交換は、チップLEDを入れたヘッドライトの分解や煙突のはんだ付けをはずしたりと、かなりの大騒動をしないといけません。たぶん、煙室まわりの塗装もやり直しかな。かなり憂鬱ですが、今度は、取替えが容易な構造を考えるつもりです(最初から考えろよ!)。

そんなわけで気分転換に、先日IMONさんから入庫した頸城コッペル2号機のキットを開けてみました。さすがに人気だったようで、発売から10日くらいで完売していました。その後再出荷されて、今は店頭でも展示してあります。

販売は現役仕様が人気のようでしたが、わたしは端正な原型仕様を選びました。簡単に部品チェックです。部品袋は「1」、「2」..とシールが貼ってあるのですが、「6」と「9」にだけ漢数字「六」、「九」のシールが貼ってありました。細やかな気配りをありがとうです。でも、これはクレーム対応への改善なんだろうと思うと複雑な気持ちです。

それから、取説の注意事項に「..与えないでください。」というくだりがあり、ちょっと笑ってしまいました。取説の図面を眺めていたのですが、シリンダが幅広で印象がちょっと違うような..実物もそうなのかな?模型化によるロッドの厚みの影響なのでしょうか?調べてみようと思います。

最近のコメント