わが家にDSair2がやってきた ― 2018年11月06日 23:58

きょう帰ってみると、Desktop Stationさんの新製品DSair2(先行チャレンジャーキット)が届いていました。スマホやタブレットからWiFi経由で操作するDCCコントローラです。先代も持っているのですが、エラー処理含めて機能強化されており、そして何よりケースがカッコよいので購入してしまいました。

チャレンジャーキットということで、当初は表面実装部品の取り付けもアリのような話もあったのですが、最終的にはいくつかのディスクリート部品を取り付けるだけという、とっても優しいキットになっています。ありがとうございます!

いっしょに入っていたDCC同人誌は、DCCの基本解説から実装に必要な線材の紹介まで、はば広い範囲がよくまとまっています。 週末に所属クラブの運転会があるので、組み立てて持っていこうと画策中です。

配送に使われていたクロネコの梱包ボックスのちょっとしたデザインに気に入りました。開梱用のタブを引っぱると、こんな絵がでてきます。

北丹2号機(17)ライトをつくる ― 2018年10月21日 01:48

北丹2号機の工作再開です。ヘッドライトをこさえます。キットには、ライトは含まれていないので、IMON気動車用小型ヘッドライトを加工して取り付けます。

まず、ライトは1006(1.0mm×0.6m)のチップLEDを使います。色は、ウォームホワイト、いわゆる電球色です。これに、0.08mmのより対になったポリウレタン線をハンダ付けします。

極小なので、両面テープにLEDを固定して、長めにウレタンを剥離した部分をつくり、ここでLEDの端子部分で押さえるように両面に固定してハンダすると割りと簡単にできます。LEDと線材の2つのワークを固定することが大切です。線材のウレタン膜の剥離は、こて先上のハンダ玉を何度かくぐらせて溶かしていきます。

ライトはロストでできています。取り付け用に、台座につながるランナー部(φ0.8)にφ0.4の穴を開けます。また、ライトのお皿をドレメルとダイヤモンドヤスリでさぐっておきます。また、ライトの底あたりに通線用の穴φ0.3を開けておきます。

煙室(ロスト)にライトを仮どめして位置を確認し、先に開けた穴をガイドに、煙室に穴を開けます。仮止めをはずし、φ0.4mmに真鍮線を植え込み、これをステーにライトを固定しました。

加工したLEDをライトと煙室にとおして、テスト点灯です。LEDが入ったことで、レンズが入りきらないので加工が必要です。

きょうは、とりあえず点灯テストをして楽しんでいます。

やや明るすぎて目に痛いので、もっと抵抗を増やした方がよさそうです。

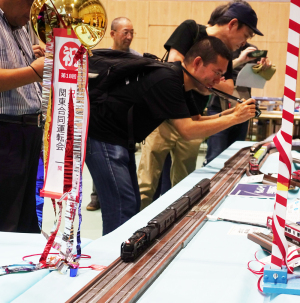

第18回鉄道模型関東合同運転会 ― 2018年10月17日 23:26

(この記事は、運転会後の10月17日に記載したものです)

今年も恒例の関東合運にHOJCとして参加してきました。6日が設営、7~8日が展示です。今回は6日夜から参加で、夕食後からDCC自動運転モジュールの組み立てです。JAMの展示からは、待避線の延長、3枚目のモジュールにホッパー引込み線とシーナリィ追加など、少しずつ進化はしています。

ところが、自動運転は調子がよくなく、ポイントで止まったり、脱線を繰り返します。ポイントのトングとリード間にボンド線をつけて通電向上を図るなどで改善はしたのですが、連続した運転があまり安定せず、少々残念な展示となりました。

帰宅後いろいろ調べると、複数ポイントで断線とトングの通電不良、別の箇所ではゲージの緩みがあり、それが不調の原因でした。出発前は普通に動いていたので...大型バックに入れて手持ちで運搬したことによる振動が原因かもしれません。運搬頻度が高いものは、見てくれを犠牲にしてもガッチリこさえることが必要なようです。また、ポイントのトングなどの通電は接触だけに頼らず、できるだけ配線をしておくことも重要です。

7日、運転会スタートにあたって、テープカットとくす玉わりがありました。

メディア2社による集合写真撮影。今回はTMSさんは来られていませんでした。

いい感じに日が暮れていきます。この後の大宴会に続きます。

モータを換装したモデルワーゲン9200に真鍮貨車18輌をひかせました。ややスリップしながらもなんとか走行。

HOJC会長の乗工社D51(矢印)が約50輌を牽引中。

今年の競作のお題はクラブ創設20周年を記念して「20」。私は、北丹2号機(整備重量20t)の仕掛かり品を提出しました。全体ではキハ20系が多かったです。

プロト・サーティーンクラブで展示してあった機関庫。リアル感満載の作品です。モジュール製作の参考になります。

庫内の線路は16.5mm、外の線路は13mmのようです。なつかしの天賞堂の凸電機です。

グループ軌道線・中澤さん、さっそく自動連結・開放できるケーディカプラを実装されていました。デモをしていただきました。

このカプラはSubarashi Modelさんの製品で、形状記憶合金で動作させているそうです。これは欲しいです!

城北鉄道クラブに展示してあった「可部線17m旧国と73系」。中3のとき、退役するということで自転車に乗って追っかけていました。密度の高い作品です。

モジュールは、運転会のたびにいろいろ新しい課題がでてくるので勉強にはなるのですが、そろそろ収束させたいです。来年3月の池袋に向けて、シーナリィやストラクチュアの完成度を高めていきたいと思っておりますが、運転会後の2週間はダラダラと模型もあまりさわらず過ごしております。

第19回国際鉄道模型コンベンション デモ映像 ― 2018年08月27日 00:06

コンベンションで展示したモジュールのデモ映像を撮影しました。自動運転での楽しみが伝わるとよいのですが...

約4分間の映像です。

DCCサウンドデコーダの爆音化 ― 2018年08月22日 23:41

国際鉄道模型コンベンションでのデモでは、DCCサウンドデコーダでの小型スピーカの音量不足が課題となりました。大きな会場で人も多いなかでは、フルボリュームにしても音量が足りません。

soundtraxx tsunamiには、master volumeと、ExhaustやWhistleなどの個別効果音のvolumeがあります。今回は、それぞれmax値(255)を設定して臨みましたが、それでも会場ではかすかに聞き取れるくらいでした。それで、デモ用に割り切って音質は二の次、大音量にできないかと考えてみました。

幸いなことにこのデコーダには、7つの帯域分けたイコライザ(音質調整)がついています。これを、すべて最大値にすることで、さらに音量をあげることがわかりました。マニュアル上では、12dBあげることができます。12dBというのは、音圧で約4倍アップになります。結構な爆音化ができそうです。

で、この設定をすると、キューブスピーカでもうるさいくらいの音量を出すことができました。ただ、小さいスピーカなので、高域が強調され、やや歪んで耳障りな音質になります。少し控えめにした方が音質的にはよいと思います。

それから、消費電力が増えるので、供給する電源の電圧は少し高め(14Vくらい)と電流も1.6-2Aはあった方がよいです。また、使用するスピーカ仕様も、デコーダアンプの最大出力(tsunamiは1W)以上であることの確認が必要です。いずれにせよ、いきなり最大値にせず、少しずつ様子をみながら調整することが大事です。

また、音量は、大きいことが良いことではないので、走行させる環境に合わせた遠慮がちな設定がポイントでしょう。

長時間連続走行については、まだ十分検証していないので、デコーダの耐性は今後確認したいと思います。ということで、設定の変更などは、ご自身の責任のもとで、お願いします。

最近のコメント