ナローレイアウトツアー ― 2019年06月01日 23:01

KKCのナロー好きの人たちが企画した、林鉄ビルダーであるS氏宅のレイアウトツアーに同行させてもらいました。HOn21/2の秋田営林署をイメージした2m×2mくらいのレイアウトです。

まさに活きている林鉄という感じが伝わってきます。ストラクチュアやシィーナリの密度や、フィギュアの使い方がそれを支えているのだと思います。

DCCコントールで、運材車の木材の中にサウンドデコーダがうまく隠されています。ドラフトを奏でながらチュクチュクとロッドを回してかわいらしいCタンクが快走しています。線路は、分岐器含めて#40をハンドスパイクされています。スパイクの方が、細かい修正や気候による線路の変化に対応しやすいとのこと。

ちゃっかりと、持参した魚梁瀬のシェイ(杉山模型)の記念撮影です。運材車などと比較するとちょっとオーバースケールのような気もします。

製作中のモジュールにも、いろいろ参考になる点があり、工事再開のモチベーションが高まってきました。

夕張11形(1) ― 2019年06月05日 21:51

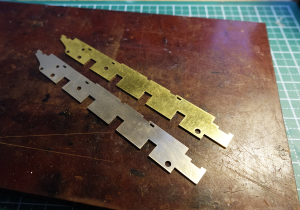

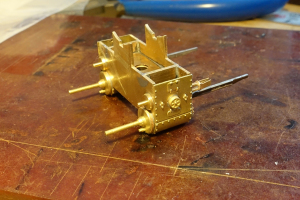

HOJC競作の今年のお題が「1」ということで、長期熟成していたモデルワーゲンの夕張11形に手をつけることにしました。1998年製なので、21年もの熟成になります。真鍮板が深みのあるいい感じに仕上がっていました。ご他聞にもれず、この頃のモデルワーゲンさんところの製品は走り装置やデザインに謎な工夫がなされており、手を加えないといけない部分があります。まあ、それが楽しかったりするのですが...

このキットでは、先達たちから「働輪が9200のもの(バランスウェイトが違う)が流用されている」、「キャブ裾のRが変(緩い)」などの情報をいただいていました。

上:9200用、下:夕張11形 バランスウェイトの形状が異なる

私のキットのパーツをザザッとみたところ、働輪は11形専用の黒メッキ品が入っていました。ホッ。しかし、キャブ裾は明らかに変で、図面や実機写真とも違ってます。ちなみに、11形の貴重ですばらしい図面集が製品とともにモデルワーゲンさんから出版されています。この中にキャブ図面もあるのですが、なぜか製品と違うのです。ミステリーです。下図は、図面とパーツを重ね合わせたものです。

↑このRが緩く、実機や図面と異なる

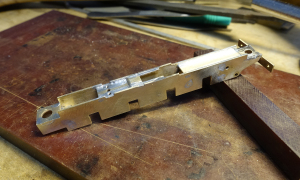

あと動力装置は、テンダーモータ式で、フライホイールを兼ねたぶっとい延長軸でギアを駆動させています。当時は小型で性能のよいモータがなかったので、テンダー搭載は仕方ないですね。しかし、フライホールは、慣性の大きいものをモータ側に搭載した方が効率がよいのでは、と思います。

というわけで、キャブ裾Rと、小型モータをエンジン側に搭載、という2点は最低でも加工する必要があります。他にもディテール上の違いなども指摘されているのですが、号機による補修・改造のバラつきもあるのではと思います。

基本は、DCCでライト・サウンド・発煙を組み込もうと思っています。うまくいけば、subarashi modelさんとこのスマートカプラーの実装もやってみたいです。

しかし、JAMに向けたモジュールのストラクチュア充実や、自動運転普及という怪しい野望?に向けたまとめもしたいので、11形の進みはゆっくりになるのかな。

めざせ、三頭山 ― 2019年06月08日 23:19

関東は7日に梅雨入りしたようですが、そんな中、奥多摩にある三頭山(みとうさん)へ登ってきました。当然、雨模様です。

当初は、もう少しハードな山を予定していたのですが、安全をということで、このコースへ変更です。

地図上で、ブナの路コースと書いてある4時間程度のハイキングコースです。山頂は約1500mの標高ですが、1000mくらいまで車であがって、実質500mの登りとなります。

途中は、きつい場所もなく、気持ちのよいブナ林の中を歩いていきます。山頂付近ではやや強い雨も降り出してきたのですが、森の緑も空気も体にしみわたり、リフレッシュできました。こういう森をいつかモデルで再現してみたいです。

当然、なにも見えません!

山あじさい?のようでもあり...花の名前は苦手です。

三頭山というだけあって、西峰、中央峰、東峰があります。中央峰が最高峰です。

最後に落差33mの三頭大滝を、この滝のために設置された吊り橋から観て、下山です。

帰りに温泉「数馬の湯」で雨に濡れた体を温め、街に戻って中華料理屋で反省会です。消費したカロリーの3倍くらい摂取してしまいました。

最近のコメント